近期,兰州大学西部生态安全协同创新中心研究团队基于地表湍流观测和雷达遥感探测,构建了全边界层湍流观测与数据融合处理系统,厘清了低空急流—重力内波—湍流间歇相互作用和反馈的演变机理。

随着低空经济的发展,低空空间愈加繁忙。风切变和湍流是空中隐藏的“潜在杀手” ,对飞行安全构成严重威胁。国际民航组织数据显示2015到2018年间,在天气原因造成的446起航空事故中,湍流引发的高达71%。2016至2020年中国航空安全事件中与风切变相关的约占30.7%。低空急流常出现在夜间几百米高空,带来强烈的风切变。而它和湍流之间的关系既“互动”又“作用与反作用”,是研究的关键所在。在低空经济快速崛起的今天,了解低空急流、识别风切变、预警湍流爆发,不仅仅是前沿科学问题,更是社会与产业发展的迫切需求。

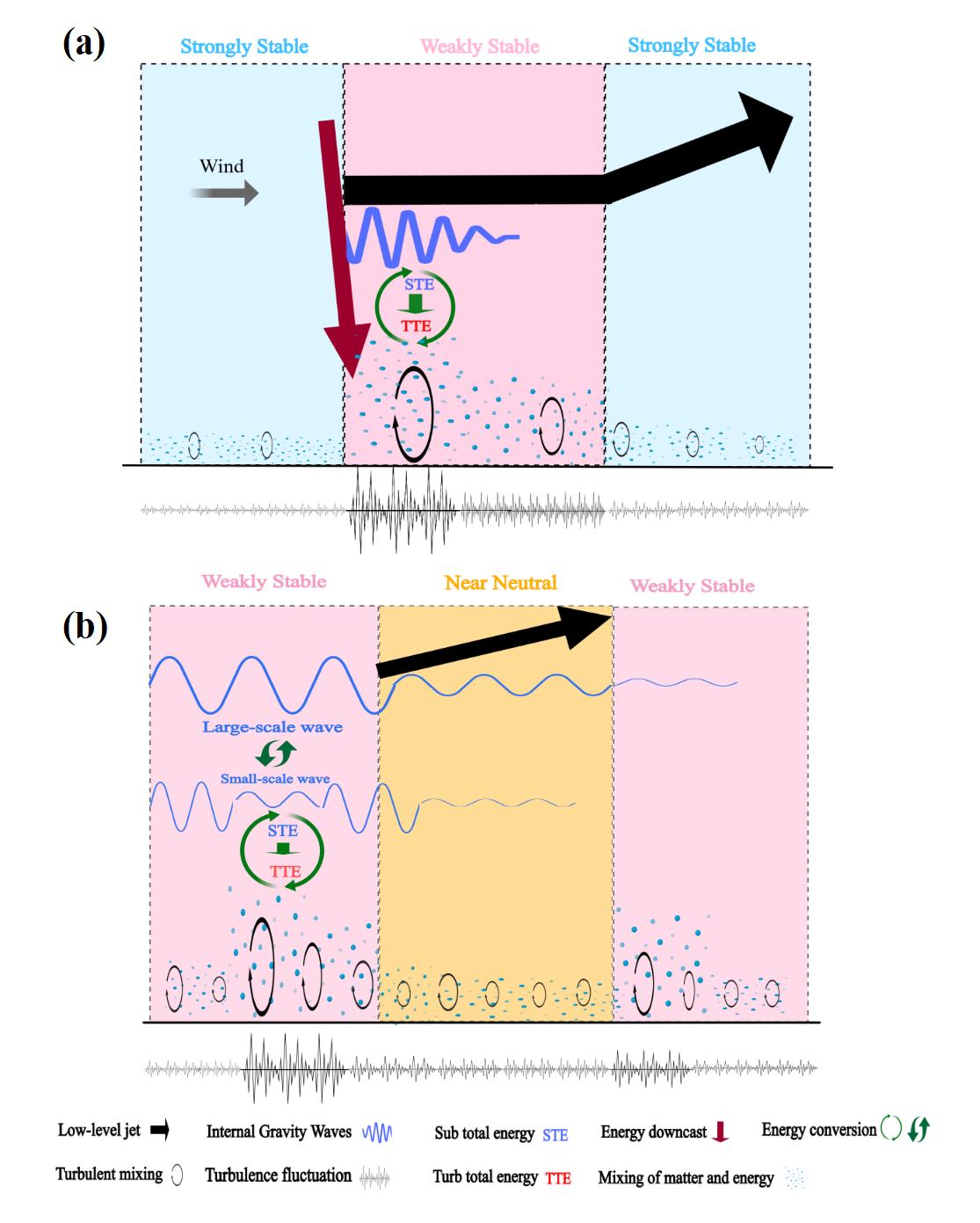

大气边界层内多尺度运动混杂,特别是夜间的间歇性湍流显著,但其物理起源复杂,给大气边界层结构演变的理解与预报带来挑战。由于缺乏可靠的全边界层湍流观测,限制了对大气边界层内多尺度运动相互作用的深入理解。研究团队基于近地层湍流直接观测和雷达遥感探测构建了全边界层湍流系统,实现了多源数据的整合与高质量湍流信息提取。研究发现,低空急流与重力内波的相互作用在夜间非常频繁——几乎每年有四分之一的夜晚都能观测到。当大气层结非常稳定时,湍流能量先在高空积累,随后向下传递,引发低空急流和重力内波,进而伴生强烈的间歇性湍流;而在稳定性较弱的夜晚,重力内波则成为主导,不同尺度运动能量交换,导致较弱的湍流爆发。间歇性湍流打破了原有的稳定分层,促使非平稳的剧烈混合发生,不仅影响飞行器安全,还会影响空气污染物的扩散、云的形成以及天气预报的准确性。

图1. 低空急流—重力内波—湍流间歇相互作用机理示意图

研究成果在《Journal of Geophysical Research: Atmospheres》上发表,得到国家自然科学基金委和科技部重点研发等项目资助。第一作者为中国科学院和兰州大学联培博士研究生丁婕,通讯作者为兰州大学西部生态安全协同创新中心任燕副研究员,共同作者为北京大学张宏昇教授,中国科学院西北生态环境资源研究院胡泽勇研究员和王树金工程师,民航甘肃空管分局张开俊正研级高工和兰州大学常鹤瀛硕士研究生、梁捷宁副教授、曹贤洁副教授、田鹏飞教授和张镭教授。

论文链接:Ding Jie, Ren Yan*, Zhang Hongsheng, Chang Heying, Hu Zeyong, Liang Jiening, Zhang Kaijun, Wang Shujin, Cao Xianjie, Tian Pengfei, Zhang Lei. 2025. Mechanism of Turbulence Structure Evolution in the Nocturnal Boundary Layer during the Interaction of Low-Level Jet and Internal Gravity Waves: Based on Full Boundary Layer Turbulence Observations. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 130, e2024JD042106. https://doi.org/10.1029/2024JD042106