在全球变暖的背景下,东亚地区的降水格局正发生显著变化。温室气体与气溶胶在不同排放情景下,对干旱区与湿润区降水的影响存在显著差异,这一差异对区域水资源安全、农业生产及灾害防治具有深远影响,也是区域气候风险评估与适应策略制定的重要科学依据。

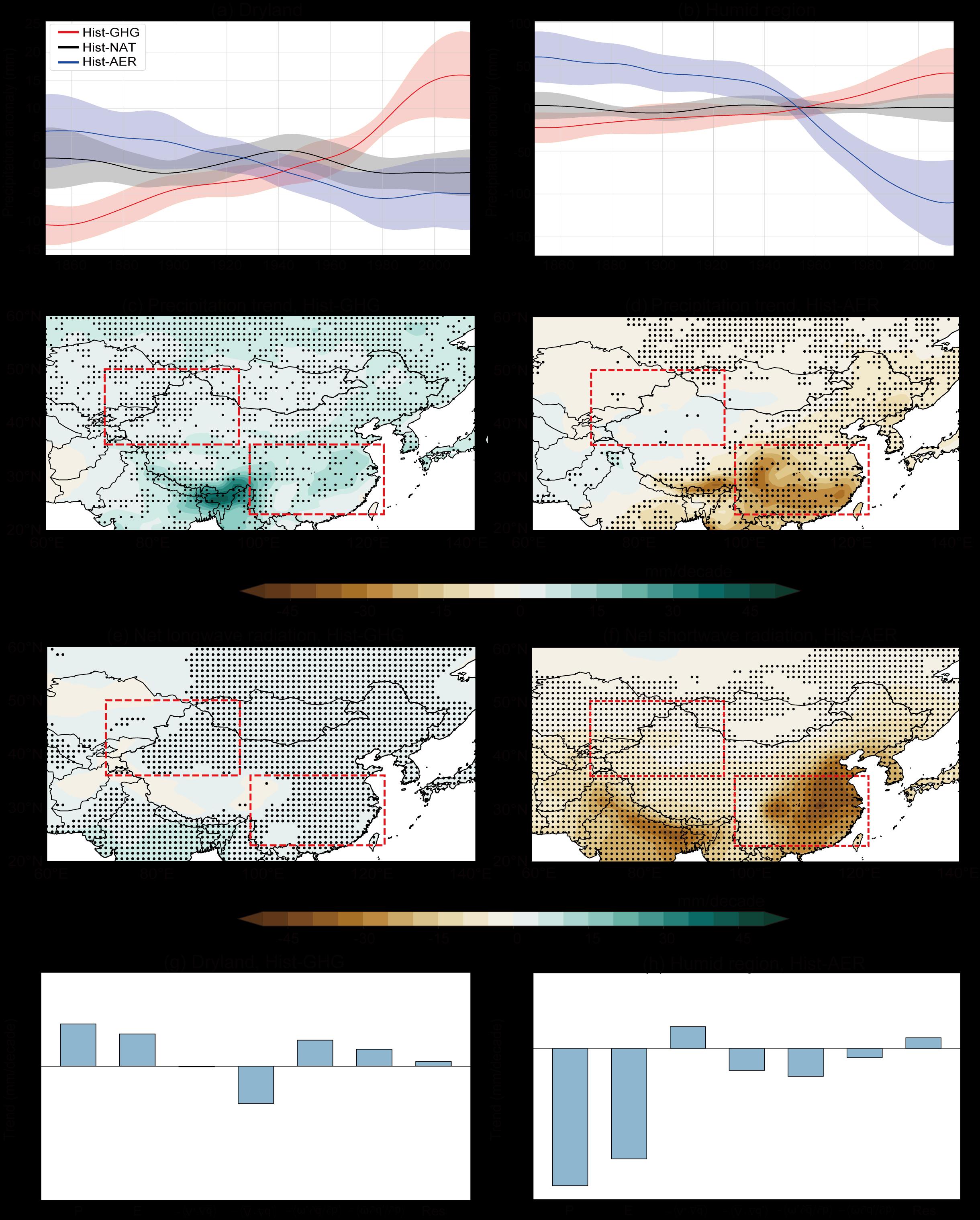

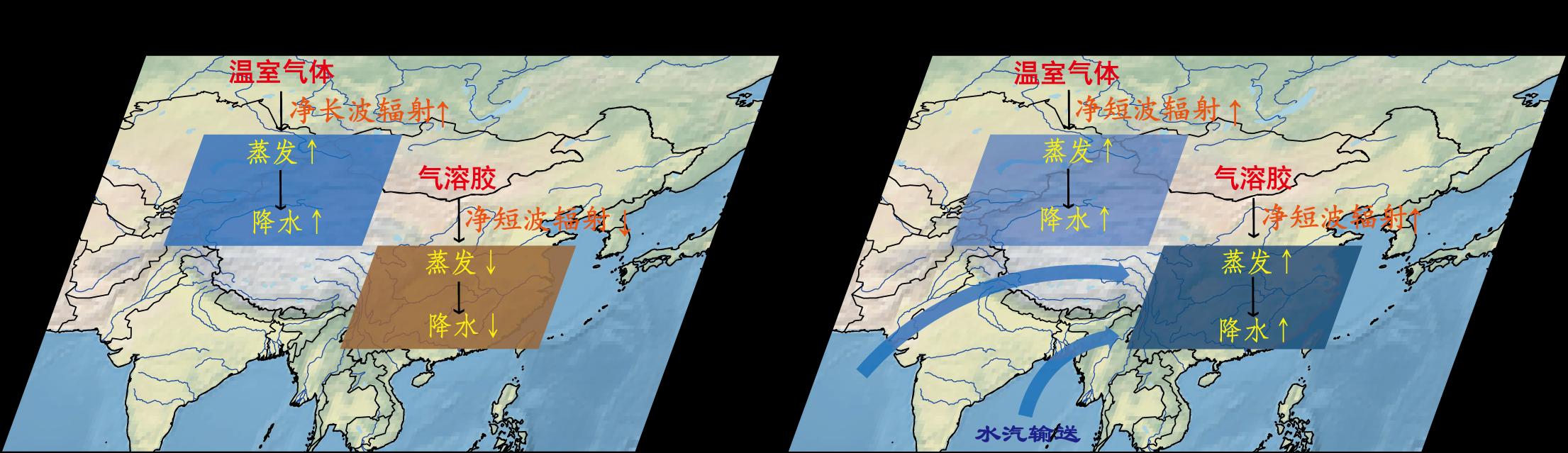

历史时期东亚地区的降水分布总体表现为西北干旱区降水较少、东南湿润区降水较多的空间特征。归因分析表明,过去七十年来,温室气体通过增强净长波辐射促进了蒸发,从而导致干旱区降水增加;而气溶胶则通过抑制净短波辐射减弱蒸发,致使湿润区降水减少。这两种因子的共同作用在一定程度上缩小了东亚地区的干湿差异(图1)。

图1 历史时期不同强迫下降水的变化及其物理机制

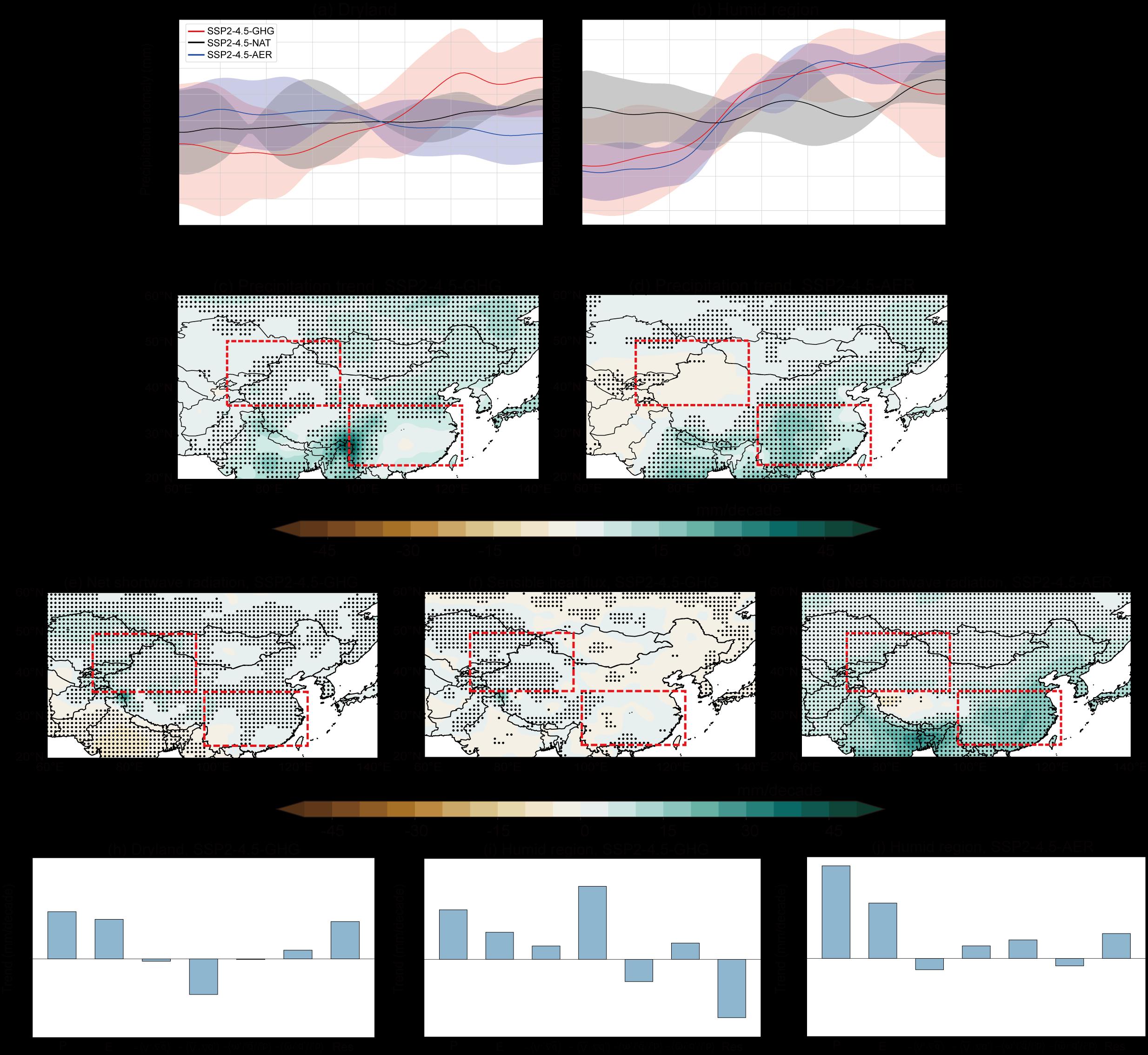

基于CMIP6多模型集合的原始预测表明,未来时期东亚湿润区降水将显著增加,而干旱区仅呈现微弱增长。研究进一步利用观测约束方法对未来降水变化进行校正,结果显示干旱区降水转为减少趋势,湿润区则仍保持显著增加。无论原始预测还是校正结果,均一致表明未来东亚地区干湿差异将进一步加剧,这一趋势与历史时期的变化模式相反(图2)。

图2 未来时期不同强迫下降水的变化及其物理机制

对未来降水变化的归因分析表明,干旱区降水在温室气体主导作用下,因净短波辐射增强导致蒸发增加,进而促进降水。而在湿润区,随着气溶胶排放减少,降水由历史时期的减少趋势逆转为增加。这一转变主要源于气溶胶减排后净短波辐射增强,使局地蒸发由下降转为上升,从而增强水分循环并推动降水增加(图2和3)。

图3 全文结果总结显示图

上述研究发现对东亚地区生态系统及人类社会的重要意义已显现,其影响可能覆盖环境、经济与社会多个维度。历史时期干湿差异的减弱与未来预计的增强,或将改变区域降水分布格局,对水资源管理系统带来压力,并影响农业生产的稳定性。此外,干湿对比的加剧还可能增加干旱与洪涝等极端气候事件的发生频率和强度,进而考验当地社区的适应能力与国家层面气候政策的有效性。

研究成果在《Geophysical Research Letters》上发表。第一作者为兰州大学硕士研究生赵敏,通讯作者为兰州大学西部生态安全协同创新中心谢永坤青年研究员和史晋森高级工程师。

论文信息:

Zhao M., Xie Y., Shi J., Bao Z., Mi J., Su Z. (2025) Reversed Future Drying-Wetting Precipitation Patterns over the Northwestern and Southeastern East Asia Driven by Reduced Aerosol Emissions. Geophysical Research Letters, 52(17): e2024GL114527, https://doi.org/10.1029/2024GL114527.